Tauchergeschichten

Es könnte ja

sein, Sie interessieren sich auch für Natur- und

Taucherstories oder "Was hat der Gierschner denn da

geschrieben oder erlebt?" Hier einige Beispiele

Nachttauchen

- Mein

erster Abstieg im Helmtauchergerät -

Mein

erster Tauchgang im Mittelmeer -

Mein erster

Tauchgang in der Karibik

|

nach

unten

Klicken auf Bilder mit Hyperlinks erlaubt eine größere Darstellung,

retour via Browserbutton "zurück"

. . . und

weitere finden Sie auch auf allen anderen Seiten. Am besten

sehen Sie sich einmal das

Inhaltsverzeichnis

an!

Nachttauchen - Zeit ungewöhnlicher Begegnungen

Der Abend

kommt. Die Sonne steigt in ihren Pyjama aus rötlichem Flor

und bettet sich hinter dem Hochwald. Auch der Wind hat genug

von des Tages Müh und legt sich aufs Ohr. Leichtfüßig

huschen Dämmerung und Abendkühle heran. Alles geht zur Ruhe.

Nur der Mond verliert seine Schläfrigkeit, grinst bald breit

über sein helles Gesicht: Es wird Nacht.

Der See liegt

glatt wie Asphalt. Schwarze unförmige Gestalten waten durch

die Schneise im Schilf. Eine Ente quarrt. Die Schemen

versinken im Wasser, gurgelnd zerplatzen Blasen an der

Oberfläche. Der Mond versteckt sein Gesicht hinter einer

dicken Wolke.

Die Gestalten

da unten scheren sich darum keinen Deut. Ein schmaler

Lichtkegel flammt auf. Dann zwei, drei, vier. Die

Strahlenbündel schwenken suchend

durch das Wasser, verharren, überschneiden sich, bilden für

Bruchteile von Sekunden flirrende Gitter, um sich im Nu

wieder aufzulösen. Kleine, rhythmisch blinkende Bojen

tauchen auf. Zweiergruppen mit je einer Boje im Schlepp

verschwinden in der Tiefe des Sees. Der Wasserspiegel

glättet sich. Die Schneise täuscht wieder Unberührtheit vor.

Lediglich das große weiße Auge einer starken Lampe strahlt

durch das Gelege, bewacht von einer einsamen Gestalt. Die

Ein- und Ausstiegsstelle. Fröstelnd schaut die Gestalt auf

die Leuchtziffern ihrer Uhr. Zehn Minuten nach 22 Uhr.

Nachttauchen,

das bedeutet normalerweise eine Abkehr von dem Anblick des

gewohnten Milieus: helle, lichtdurchflutete Pflanzenhaine

aus Laichkraut, unterseeische Wiesen von

Armleuchtergewächsen, kahle, dämmerige Gründe. Nachts

schrumpfen die Dimensionen. Die optische

Wahrnehmungsfähigkeit reduziert sich auf den Lichtkegel der

Handlampe. Die körperlich Belastung ist die beim Tauchen

übliche, anders der Einfluss auf die Psyche.

Man schwimmt

langsam seewärts. Mit dem Partner verbindet einem die zwei

Meter lange, um den Oberarm geschlungene Sicherheitsleine.

Beruhigend, den Partner in der Nähe zu wissen, denn alles

ist so anders. Der Lichtfinger des Scheinwerfers streicht

über den Grund. Jenseits des Scheines liegt die Dunkelheit

wie schwarze Watte. Man weiß nicht, was da außerhalb des

engen Gesichtskreises geschieht. Kein gutes Gefühl. Bleich

und fahl schälen sich hohe Laichkrautranken aus der

Finsternis. Jeden Moment kann man Auge in Auge mit einem

riesigen Hecht oder Wels stehen. Hechte greifen keine

Taucher an, beruhigt man sich. Dennoch: Es bleibt die

Furcht, dass es etwas zu fürchten geben könnte.

Weiter geht es

ein Stückchen in den Laichkrautdschungel. Die Leine kommt

zwischen den Pflanzen unklar. Während man entwirrt,

versinken die Beine in Kraut und Schlamm. Natürlich zu

schwer tariert! Mudwolken wirbeln empor und trüben das

bisschen Sicht. Man hat Angst stecken zu bleiben, arbeitet

heftiger mit den Flossen als notwendig. Das Kraut legt sich

in Klumpen um die Beine, hängt am Messergriff. Man rudert

mit den Armen, kommt hoch. Endlich. Weshalb die Aufregung?

Was kann schon passieren? Rasch hat man Bewegungen und Atem

wieder unter Kontrolle. Man zeigt dem Partner im Lampenlicht

das vom Zeigefinger und Daumen geformte Okay-Zeichen. Alles

in Ordnung!

Ein Blick auf

die Instrumente. Tiefe drei Meter. Der Kurs stimmt noch. Man

folgt dem abfallenden Grund. Der Lichtkegel hüpft über junge

schlafende Flussbarsche und Plötzen, die im

Scheinwerferlicht erstarren. Vier, fünf, sechs Meter. Immer

wieder gleitet der Blick misstrauisch seitlich ab ins

Finstere. Ringsum und über einem nur undurchdringliche

schwarze Wasserschichten. Fürchtet man da könne plötzlich

ein noch unbekanntes Fabelwesen auftauchen? Aber das gibt es

nicht. Man weiß es ja. Weiß man es wirklich? Da. Ewas stößt

einem gegen die Brust, windet sich am Bein lang. Man zuckt

zusammen. Starrt. Nichts. Nur ein geblendeter Aal, der sich

in der Fluchtrichtung irrte. Nachttauchen, ein gutes

Training für die Psyche des Tauchers, für die Beherrschung

in unvorhergesehenen Situationen. Die Angst hier unten ist

eine natürliche Reaktion auf Gefahren. Tiere folgen in

solchen Situationen ihrem Instinkt, handeln nach erworbenen

oder angeborenen Verhaltensprogrammen. Anders wir, wir

können sinnvoll oder falsch reagieren und handeln.

Mutig ist nicht

der, der keine Angst hat, sondern der, der diese Angst durch

Vernunft und Können überwindet. Dazu ist Beherrschung

notwendig. Das Nachttauchen, beispielsweise, hilft uns bei

der Herausbildung solcher Fähigkeiten. Denn Augenblicke, in

denen uns die ganze Angelegenheit nicht ganz geheuer

erscheint, gibt es häufig. Namentlich, wenn man ganz allein

durch die Tiefe streift, etwa bei der einsamen Jagt mit der

Unterwasserkamera.

Die

ungewöhnliche Zeit und Situation gestatten ungewöhnliche

Aufnahmen. Die nächtliche Unterwasserwelt wird zum

Schauplatz seltsamer Begegnungen. Fische stoßen

im

Lichtkegel aneinander. Der Barsch scheint den Aal zu

begrüßen. Plötzen beäugen uns. Der Flusskrebs scheint

neuerdings Fische fangen zu wollen. Andererseits: friedlich

stehen Todfeinde nebeneinander wie Hecht und Rotfeder. Und

anstatt zu flüchten, streben Hechte wie magisch angezogen

ganz langsam auf die Pilotlampe zu. Eine verkehrte Welt.

Auch in dieser Beziehung. Erst mit dem Ausschalten der Lampe

erlischt der Zauber. Der Feind wird wieder zu Feind.

Blitzartig machen sich die Rotfedern aus dem Mud, such der

Hecht das Weite. im

Lichtkegel aneinander. Der Barsch scheint den Aal zu

begrüßen. Plötzen beäugen uns. Der Flusskrebs scheint

neuerdings Fische fangen zu wollen. Andererseits: friedlich

stehen Todfeinde nebeneinander wie Hecht und Rotfeder. Und

anstatt zu flüchten, streben Hechte wie magisch angezogen

ganz langsam auf die Pilotlampe zu. Eine verkehrte Welt.

Auch in dieser Beziehung. Erst mit dem Ausschalten der Lampe

erlischt der Zauber. Der Feind wird wieder zu Feind.

Blitzartig machen sich die Rotfedern aus dem Mud, such der

Hecht das Weite.

Man blickt auf

die Taucheruhr. Es ist schon nach dreiundzwanzig Uhr. Wieder

einmal ist unmerklich und viel zu rasch die Zeit

verstrichen. Langsam kriecht die Kühle den Rücken hoch. Die

Luft strömt gleichmäßiger und leichter aus dem Automaten.

Ein Zeichen, dass der Luftdruckvorrat auf wenige bar

abgesunken ist. Gleich wird er zu Ende gehen. Man

verständigt sich und taucht auf. Die Lampen erlöschen.

Schlagartig liegt wieder alles im nächtlichen Dunkel.

Während die Taucher zurück ans Ufer waten, herrscht in den

unterseeischen Regionen schon wieder das übliche Treiben:

Schleie und Aale ziehen auf Nahrungssuche, Flussbarsche

schlafen, Plötzen und Rotfedern ruhen zwar, sind aber wieder

„auf dem Sprung“. Bleie stöbern im Grund, Flusskrebse tasten

nach Fressbarem. Und selbst der Hecht, dem man einst

nachsagte, er sei fast ausschließlich ein „Augentier“, holt

sich, wenn möglich, ein Nachtmahl.

Mitternacht.

Die gewöhnliche Ruhe ist zurückgekehrt. Der See liegt wie

nasser Asphalt. Eine Ente quarrt. Der Mond grinst breit.

Wieder.

P.S.: Die im

Text erwähnten Sicherheitsmaßnahmen basieren auf

Vorschriften, wie sie in DDR-Zeiten für die Tauchausbildung

im Rahmen der Gesellschaft für Sport und Technik vorgesehen

waren. Und wie üblich, die wenigsten wurden befolgt...

nach unten

nach

oben

home

Inhaltsverzeichnis

Mein

erster Abstieg im Schweren Helmtauchergerät

Die Sache liegt

schon Jahre zurück. Doch neulich gerieten mir Fotos in die

Hand: Die Friedrich Ludwig Jahn, ihre Besatzung,

Taucher unserer Gruppe, ein Schweres Schlauchtauchergerät

und ich (sehr klein in einem viel zu großen Anzug) - Bilder

von meinem ersten Abstieg im „Schweren": Es war im Sommer

1968. Unsere Tauchsportsektion bekam die Gelegenheit, sich

an einer Ostseeexkursion mit Motorbooten des Berliner

Seesportstützpunktes zu beteiligen. Einige Tage später

wechselten wir auf die Friedrich Ludwig Jahn über.

Wir hatten Dusel. Die Motorboote mussten aus irgendwelchen

Gründen zurück, wir aber brauchten unsere Tour nicht

abzubrechen, sondern konnten unsere Fahrt als Gäste der

Marineschule der GST „August Lütgens" auf der Friedrich

Ludwig Jahn fortsetzen. Taucher sind eben Glückspilze.

Am zweiten Tag unserer Seefahrt zwang uns aufkommender Sturm

zur Zuflucht in einen Hafen im Rügener Bodden.

Naturgemäß war

die Sicht im Hafenbecken alles andere als rosig, nicht

einmal Schnorcheln lohnte. Wie die Zwangspause nützen?

Irgendeinem kam die Idee: Abstieg im Schweren Tauchergerät.

Wir waren begeistert. Es sollte keine ernsthafte

Ausbildungsstunde werden; wir wollten lediglich eine

Vorstellung von der Arbeit eines solchen Gerätes und der

Taucherpraxis erhalten, für jeden einige Tauchminuten im

Rachen. Alle gingen an die Arbeit. Anzug und Taucherhelm

erschienen aus der Taucherkiste,

die Luftpumpe wurde aufgestellt, der Schlauch

klariert. Mit jedem der herbeigebuckelten

Ausrüstungsgegenstände wurden wir stiller. Eigentlich

unheimlich, so ein Gerät. Und sagenhaft schwer. Schließlich

blieb nur noch die Frage offen: Wer taucht zuerst? Alles

druckste, einer schaute auf See, ein anderer musste mal. So

richtig geheuer war uns allen nicht. Und ich hatte am

lautesten für einen Einstieg mit diesem Gerät plädiert!

Die Pause nach

der Frage wurde immer peinlicher. Irgendwer sagte: Ich! Das

muss wohl ich gewesen sein. Denn unter großem Hallo

verfrachtete man mich in den viel zu weiten Anzug. Alles

fummelte und schraubte und schnürte an mir herum. Die halbe

Tagesproduktion eines mittleren Stahl- und Walzwerkes

schnallten sie mir an. Gusseiserne Schuhe, Rückengewicht,

Brustgewicht und was weiß ich noch. Damit meine Hände aus

den Anzugärmeln überhaupt herausschauten, wurden die

Manschetten umgeschlagen; von Dichtsitz konnte keine Rede

sein. Vorerst störte mich das nicht. Hilfsbereite Hände

stülpten mir das Kupferei über den Kopf. Freundlich

lächelnde Kameraden stürzten an die Pumpe. Der „Lange"

übernahm das Telefon, der Tauchlehrer die Sicherheitsleine.

Jemand schraubte das Bullauge zu. Plötzlich war ich ganz

allein in dem Gehäuse aus gummiertem Leinen und Metall.

Schlagartig dämpften sich die Geräusche der Außenwelt. Für

Bruchteile von Sekunden stieg Platzangst auf. Wenn die

Kameraden aufhörten zu pumpen? Dann müsste man in diesem

Futteral ersticken. Doch der beruhigende Luftstrom und ein

Rest Vernunft verdrängten rasch die Gedanken an Gefahr. Zum

Tauchen gehört einfach auch das Vertrauen zu den Kameraden.

Der

traditionelle Schlag auf den Helm bedeutete mir, dass alles

in Ordnung sei. Ich schleppte mich zur Leiter, stieg die

drei Stufen empor und drehte mich um. Gebückt unter der Last

der Gewichte und krumm geschnürt durch den Reitgurt, ging es

außenbords. Dann griff mir das Archimedische Gesetz

hilfreich unter die Arme. Erleichtert fühlte ich die Kräfte

der Massen schwinden. Eigentlich müsste ich nun durch

Kopfdruck das Auslassventil öffnen, um die Luftblase im

Anzug abzubauen und zu sinken. Völlig überflüssig. Da ich

die Arme noch hoch an der Leiter hielt, strömte die Luft

über die Ärmel ab. In dem Maße, wie der Signalmann Leine

gab, versank ich im grünlichen Dämmer.

Irgendwie kam ich unten

an. Der Anzug presste sich ungewohnt eng an die Beine.

Gurgelnd schoss Luft aus den Ärmeln. Instinktiv hielt ich

sie nach unten. So blieb wenigstens die Luft im Anzug. Dafür

stieg prompt das Wasser in den Ärmeln bis auf das Niveau der

Luftblase. Die Nässe wurde mir aber erst später bewusst,

denn zunächst hatte ich mit einer neuen Schwierigkeit zu

kämpfen. Ich war auf einer Böschung gelandet und konnte

keinen festen Stand finden. Ich begann bergab zu laufen.

Irgendwo musste der verflixte Hang ja zu Ende sein. Ich

fürchtete - so kurios

das

in Bezug auf

UW-Verhältnisse auch klingt - umzufallen. Ich sah schon die

Luftblase aus dem Oberteil in die Beine gleiten und

mich

mit

aufgeblähten Hosen und unten hängendem Heim nach oben

treiben. Ich wusste nicht, ob das möglich war. Zumindest

hatte ich, hangabstapfend, die Befürchtung.

Schon nach wenigen

Metern erreichte ich ebenes Gelände. Erleichtert blieb ich

stehen und zwang mich zur Buhe. Es war doch alles in

Ordnung! Weg mit den Gedanken an all das angelesene Zeug von

gebrochenen Luftschläuchen, Absturztod, emporschießenden

Tauchern und einem Krakenangriff. Plötzlich begriff ich

auch, woher das undefinierbare Gekrächze kam, das mir die

ganze Zeit über in den Ohren gelegen hatte. Der „Lange"

erkundigte sich per Telefon nach meinem Befinden. Ich weiß

nicht mehr, was ich erwiderte, hoffe aber, dass es zünftig

klang: „Taucher auf Grund“, „Alles in

Ordnung“ oder so.

Zu sehen gab es absolut

nichts. Ich stand wie das einsame Männlein im Walde am Grund

herum. Meine Nase kribbelte. Die unwillkürliche Bewegung in

ihre Richtung endete am Taucherhelm. Ich versuchte, einige

Schritte zu laufen. Eine anstrengende Sache. Ich hatte wohl

auch zu lange das Auslassventil offen gehalten und verfügte

deshalb über zu viel Abtrieb. Die Stimme des „Langen“

beendete meine Bemühungen. „Wir holen dich jetzt hoch. Nicht

schießen lassen!“

Zur Erklärung:

Helm und Anzug bilden bekanntlich ein geschlossenes System,

in das ständig Luft hinabgepumpt wird. Die Luft beult bei

dem aufrecht stehenden Taucher den Anzug unterhalb des Helms

auf Brust und Rücken zu einer Blase aus. Lässt der Taucher

wenig oder keine Luft ab, vergrößert sich die Blase, der

Taucher gewinnt ständig an Auftrieb. Die größere Blase hat

natürlich auch einen höheren Druck als die kleinere. Je nach

Justierung springt dann früher oder später das

Luftauslassventil auf und lässt automatisch Luft ab. Durch

Zuhalten oder Verstellen kann der Auftrieb zu groß werden

und der Taucher fängt an, emporzutreiben. Abnehmender

Außendruck bedingt weitere Volumenvergrößerung und

Auftriebsgewinn. Zum Schluss „schießt“ der Taucher zur

Oberfläche. - Und das sollte ich vermeiden!

Ich ließ also

fleißig Luft ab. Resultat- Man musste mich wie einen Anker

emporhieven. Ich erreichte die Leiter und stapfte langsam

nach oben. Der erste Abstieg schien glücklich überstanden.

Aber irren ist menschlich! Das eigentliche Martyrium begann

auf der Leiter. Durch die der geschwungenen Bordwand

angepasste Form der Leiter musste man sich hintenüber

geneigt fast emporziehen. Und das mit den zig Kilo am Leib.

Irgendwie ging es aber. Was nicht ging, zeigte sich, als ich

ganz aus dem Wasser heraus war. Ich bekam die Beine mit den

schweren Schuhen und dem Wasser darin nicht mehr angehoben.

So sehr ich mich auch mühte, ich hatte nicht die Kraft, den

Fuß auf die nächst höhere Sprosse zu setzen. Da hing ich nun

zwischen Schiff und Wasser, schwitzend, keuchend, mit halb

ins Gesicht gerutschtem Pudel - und kam keinen Schritt

höher. Später sagte man mir, dass man mit Schwung das Bein

hochreißen und es förmlich auf die nächst höhere Sprosse

schleudern müsse, wenn es nicht anders geht. Später ist man

immer klüger. In diesem Moment aber dachte ich: Macht, was

ihr wollt, da komme ich nicht hoch. Schließlich enterte ein

mitfühlender Kamerad die Leiter herab. Er hing an der Seite,

fast auf gleicher Höhe mit mir und packte an dem jeweiligen

Taucherschuh an, während von oben kräftig gezogen wurde. Und

so gelangte ich mit vereinter Kraft wieder an Bord.

Damit wäre

schon alles über meinen ersten und leider auch einzigen

Abstieg im „Schweren“ gesagt. Nicht sehr rühmlich, aber

interessant. Und abgesehen von den technischen Details und

dem Gefühl, mal in einem dieser historisch doch so

bedeutungsvollen Tauchergeräte gesteckt zu haben, blieb auch

noch dies: die Achtung vor den Leistungen der Berufstaucher,

die in diesen Geräten auch noch schwere Arbeiten verrichten.

nach unten

nach

oben

home

Inhaltsverzeichnis

Mein erster Tauchgang im Mittelmeer: 1980, Korsika

Eines besonders

schönen Tages erhalte ich die Genehmigung zu einer Reise via

Westdeutschland und der Schweiz nach Frankreich, um

Informationen und Bildmaterial für Publikationen zu sammeln,

Tauchertechnik und Tauchfahrzeuge zu besichtigen und

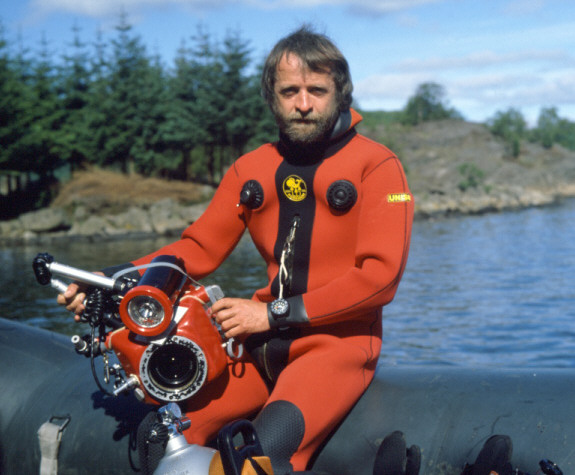

Unterwasserfotos aufzunehmen. Ich tauche und fotografiere

seit 1958 und das Schreiben über Vorgänge im Reiche Neptuns

ist mein Beruf.

Wieder einmal -

wie fast jedes Jahr - demontiere ich den Beifahrersitz

meines Trabant-Kombi und stopfe in alle möglichen Winkel:

Taucherausrüstung, eine große Salami, drei Pentaconsix (am

Ende der Reise wird nur noch eine eingeschränkt

funktionieren), KFZ-Ersatzteile, 70 Farbfilme, Reiseführer,

Werkzeuge, Autokarten, Spaghettis, Flaschen mit Öl für

Zweitaktmotoren, Pullover, Konservenbüchsen, einem

Schlafsack und viele andere Dinge. Zu dem in Aussicht

gestellten Termin - Anfang August - sind alle Vorbereitungen

abgeschlossen. Lediglich der Pass und die Visa fehlen noch.

Die folgenden Wochen lebe ich zwischen gepacktem Auto und

Telefon. Die Salami wird routinemäßig alle drei Wochen

ausgetauscht. Der erlösende Anruf kommt kurz vor dem vierten

Salamiwechsel.

Ich verschließe

das Haus und fahre sofort los. Inzwischen ist es Anfang

Oktober geworden und damit Herbst. Die ursprünglich genau

aufeinander abgestimmten Routen und Termine müssen

umgestellt, das Mögliche vor Ort erkundet werden. Ich fahre

durch Westdeutschland in Richtung Basel, verweile fast drei

Tage in Zürich, besuche in Lausanne Dr. Piccard und reise

weiter über Genf nach Frankreich. Brav und zuverlässig

knattert der Trabant durch die Rhôné-Alpen und dann im

Rhônetal hinab nach Süden. Am Abend des 18. Oktober erreiche

ich in Marseille den südlichen Rand Europas: das Mittelmeer.

Die Tauchbasen

an der Côte d'Azur haben bereits geschlossen - Saisonende!

Deshalb entscheide ich mich, vor den anderen Arbeiten in

Marseille, zunächst die südlichste und damit wärmste Provinz

Frankreichs aufzusuchen: Korsika. Aus

Tauchsportzeitschriften weiß ich von einer bis Mitte

November geöffneten Basis in L'Ile Rousse; auch besäße

Korsika neben einer herrlichen Landschaft die schönsten

Tauchgründe Frankreichs. Das nächste Schiff nach Korsika

fährt am Montagabend. Zwei Tage verbringe ich ruhelos

zwischen Marseille und Toulon. Es gelingt mir nirgendwo -

außer an seichten Badestränden - zu einem ersten

Erkundungstauchgang ins Wasser zu gelangen. Jedes Fleckchen

Küste, das ich ansteuere, ist bebaut, eingezäunt, mit

Verbotsschildern als Privatbesitz gekennzeichnet. Als böse

Überraschung erweisen sich auch die horrenden

Autobahngebühren. Und schließlich stresst ein höllischer

Verkehr, besonders in Toulon und Marseille. Ich bin froh,

als endlich die Fähre ablegt. Die Nacht verbringe ich mehr

recht als schlecht in einem Liegesessel.

Aus dem Grün

der Insel schimmern rötliche Dächer. Mein Herz klopft

erwartungsvoll. Das vielterrassige Häusermeer Bastias schält

sich aus dem blauen Morgendunst. An Bord kommt Unruhe auf.

Ich steige in die Wagenhalle hinab. Um halbacht klirrt die

Fahrrampe auf den Kai.

Die Straße

zwischen L'Ile Rousse und Calvi ist neu und breit. Gleich

hinter dem Ortseingang steht das stattliche zweistöckige

Gebäude des französischen Tauchsportklubs GETS. Was mag das

Logis hier kosten? Finanziell ist für mich eigentlich nur

Camping möglich. Noch ehe ich es recht bedacht und einen

Parkplatz gesehen habe, ist die Stadt schon durchquert. Das

nächste mögliche Ziel wäre Argentella, Camp Morsetta. Da

stehen auch schon am Straßenrand schultafelgroße Aufsteller

mit diesem Namen. Je ein stilisierter Taucher und Surfer

werben für mögliche Lustbarkeiten. Also dorthin. Ich bin

wieder guter Laune und rase mit 20 km/h um die zahllosen

Kurven.

Als ich auf den

Zeltplatz einbiege, steht die Sonne nur noch eine Handbreit

über dem Meer. Die Rezeption und die Bar sind geschlossen.

Irgendwo maunzt kläglich eine Katze. Der Waschraum ist

offen. Zugluft raunt im Gebälk der dämmerigen Halle. Türen

klappen. Eine Brause läuft. Ich denke an einen gewissen

Hitchcockfilm und lenke den Wagen hinab an das Meer in

offenes, übersichtliches Terrain. Platz ist ja genug. Das

Camp ist absolut leer.

Der Morgen

dämmert. Gemächlich klimmt die Sonne hinter den Bergketten

empor. Eine Zinne glänzt mit einer Aureole auf. Die Pracht

ist von kurzer Dauer. Schon steigt die Sonne weiter. Ihr

Licht fließt hellgelb die Hänge heran und erreicht endlich

auch mich. Ein kaltes Bad? Frühsport? Ich setze den

Benzinkocher in Betrieb. Kaffee! Wieder einmal siegte die

angenehmste Variante der Muntermacher.

Anderthalb

Stunden später wate ich zum ersten Tauchgang durch das

feinkörnige Geröll hinab an das Wasser. Meine Fußspuren

haben groteske Dimensionen. Mutmaßungen, dies stehe in

gewissem Zusammenhang mit einem deftigen Frühstück, sind

leicht zu widerlegen. Die Schuhgröße 48 stammt von den

Stiefeln des Tauchanzuges. Von der augenblicklichen

Gesamtmasse mit rund 110 Kilogramm sind nur 58 Kilogramm

Körpergewicht, der Rest ist Tauchausrüstung. Ich quetsche

die Stiefel in die Schwimmflossen und stelze rückwärts ins

Wasser. Schon nach wenigen Schritten schwappt es um meine

Taille. Ich stecke den Kopf unter die Oberfläche - gespannt

auf all die Wunder warmer Meere. Ich wundere mich gründlich.

Das Wasser

schimmert blaugrün und ist sehr klar. Die Sichtweite beträgt

mindestens fünfzehn Meter, vielleicht mehr. Zu sehen ist

aber fast nichts! Ein kiesiger Ufersaum, Seeigel und eine

sich im Ungewissen der Ferne auflösende Posidoniawiese, so

genanntes Neptunsgras. Ich bin maßlos enttäuscht!

Ich tauche bis

zum Hals unter, hebe beide Arme knapp aus dem Wasser und

öffne eine Handgelenkmanschette. Rauschend entweicht Luft

aus dem Tauchanzug. Aber immer noch ist mein Auftrieb für

einen eleganten Abschwung zu groß. Ich plantsche wie ein

Anfänger und bin froh, keinen sachkundigen Zeugen am Ufer zu

wissen. Nur drei Hunde stehen mit schwer deutbaren Mienen am

Strand.

Die erste

Begegnung mit der Fauna des Mittelmeeres ist an Küsten mit

hartem Untergrund oft von bestechender Eindringlichkeit - im

wahrsten Sinne des Wortes. Schon stecken in irgendeinem

Körperteil Seeigelstacheln. Bereits in der Nähe des

Ufersaumes sehe ich Dutzende von Steinseeigeln. Sie leben

oft dichtgedrängt in Wassertiefen ab einem halben Meter und

bilden so einen gefährlichen Sperrgürtel, als gelte es, das

Meer gegen die Invasion der Zweibeiner zu schützen. Kommt

man den Steinseeigeln zu nahe, werden blitzartig die sonst

beweglichen Stacheln fixiert. Sie dringen in die Haut ein

und brechen ab. Nur mit Geduld, Nadel und Pinzette lassen

sie sich wieder aus der Haut entfernen. In Gesellschaft der

Steinseeigel leben die ähnlichen, aber weniger häufigen

Schwarzen Seeigel. Sie haben längere Stacheln und sind nie

bräunlich, sondern immer tief blauschwarz gefärbt. Ich drehe

mit dem Messer einen Steinseeigel um. Es ist ein schwarzer;

das weichhäutige Mundfeld nimmt - im Gegensatz zu dem

wesentlich kleineren des Steinseeigels - die Hälfte der

Körperunterseite ein.

Au! Jetzt habe

ich, beim Aufstützen am Grund, doch einen Steinseeigel

übersehen. Der Stachel lässt sich glücklicherweise mit dem

Fingernagel gleich herausschaben. Ich fotografiere die

Seeigel. Manche von ihnen halten mit ihren Saugfüßen

allerlei Pflanzenteile auf der Körperoberseite fest,

vielleicht zur Tarnung, vielleicht als Schutz gegen zu

starken Lichteinfall. Gelegentlich trägt ein Seeigel -

vielleicht ist es gerade der letzte Schick - aus dem Abfall

vom Meeresgrund auch einen Kronenkorken, den Ringöffner

einer Bierbüchse oder er hüllt sich in Grillfolie.

Als ich nach

mehreren Aufnahmen wieder einmal in die

Elektronenblitz-Frontscheibe schaue, um das Aufleuchten der

Bereitschaftsanzeige zu beobachten, sehe ich sofort, dass

sie kaum noch lange anzeigen dürfte. Das Gerät ist zwar ein

Unterwasserblitzer, doch Wasser sollte sich eigentlich nur

außerhalb des Gehäuses befinden.

Also zurück ans

Ufer. Das Blitzgerät ist schnell demontiert. Ein bisschen

Mittelmeer rinnt aus dem Gehäuse. Ich spüle mit Trinkwasser

die elektronischen Bauelemente und puste größere Tropfen ab.

Nötig wäre nun ein elektrischer Haartrockner, den

havariegeplagte Unterwasserfotografen im Handgepäck haben

sollten. Eine Havarie zu haben ist ja kein Problem, aber

einen Föhn? Ich lege das Gerät zum Trocknen auf das

Autodach.

Mit dem

Reserveblitz und einem zusätzlichem Kilogramm Blei stapfe

ich zurück ins Wasser. Die Seeigel sind nun fast schon alte

Bekannte. Der Grund wird steiniger. Ein „Braunalgenrasen“,

durchsetzt mit Trichteralgen, überzieht manche Blöcke und

Flächen. Die erste Wachsrose kommt in Sicht. Sie ist sicher

das auffälligste Tier im Flachwasser an mediterranen

Felsküsten. Sanft schwingen im Rhythmus der Wellen violett

abgesetzte Tentakel. Die Wachsrose ist mit einem Durchmesser

bis zu 12 Zentimeter und maximal 200 bis zu 20 Zentimeter

langen Armen die größte und häufigste Seeanemone des

Mittelmeeres. Entgegen der Angaben vieler Bestimmungsbücher

sah ich später zwischen Korsika und Sardinien öfter noch

viel größere Exemplare. Einmal schienen gar halbmeterlange

Tentakel wie gelbliches strähniges Wachs einen Fels

herabzurinnen.

Nur langsam

wird der Film voll. Zuletzt fotografiere ich aus Mangel an

anderen größeren Motiven Stillleben mit Algen und Schwämmen.

Ich schwimme recht unzufrieden heimwärts. Tauchzeit 46

Minuten. Maximale Tiefe sieben Meter. In jedem

Trockentauchanzugbein schwappt ein Liter Mittelmeer.

Am Abend wird es

empfindlich kühl. Ich ziehe mich in das Wohnabteil des

Wagens zurück, also auf den Rücksitz. Dazu: Notizbuch, Grog

mit Rum aus Rostock und eine um Hüften und Beine

geschlungene Decke. Nachdenklich blase ich in die dampfende

Tasse. Hatte ich im Unterbewusstsein - beeinflusst von

Bildberichten mit wunderschönen Drucken - die Farbpalette

und Artenvielfalt tropischer Meere erwartet?

(Aus:

Nur tauchen, reisen,

schreiben, Teil I und

Tauchen auf Korsika)

nach unten

nach

oben

home

Inhaltsverzeichnis

Mein erster Tauchgang in der

Karibik: 1980, Dominica, Antillen

Wenn Fortuna,

die Glücksgöttin, ihr Füllhorn schüttelt, ergießt sich

bekanntlich ihr Segen in recht unterschiedlicher Quantität

auf uns Irdische. Ich aber kann nicht klagen. Und gewiss

hatte Fortuna auch bei dem folgenden Ereignis die Hand mit

im Spiel: Bereits 36 Stunden nach meinem Abflug aus dem

kalten Europa, am Donnerstag, den 13. November 1980, so

gegen 11 Uhr, tauche ich erstmals mein Gesicht in die 2,75

Mio. km² Karibik.

Schwimmflossen,

Maske und Schnorchel übergestreift und hinein ins Wasser.

Seit 25 Jahren bin ich es gewohnt, beim Durchbrechen der

Wasseroberfläche in eine Art grünlichen Nebel zu schauen.

Unsere Binnenseen erlauben allenfalls Sichtweiten von

wenigen Metern. Grün schimmerndes Wasser, grüne Pflanzen und

Herbstfarben dominieren. Und nun dies: Helligkeit, bunte

Farben, seltsame Formen, Weite. Die Sicht liegt bei 15 bis

20 Meter. Es ist, als ob man eine Tür aufreißt und anstelle

in das gewohnte, ein wenig melancholische Zimmer plötzlich

in einen kristallfunkelnden Saal blickt mit einem

rauschenden Maskenball. Und mein Blickfeld weitet sich zu

einer großen Wunderwelt. Schwimmflossen,

Maske und Schnorchel übergestreift und hinein ins Wasser.

Seit 25 Jahren bin ich es gewohnt, beim Durchbrechen der

Wasseroberfläche in eine Art grünlichen Nebel zu schauen.

Unsere Binnenseen erlauben allenfalls Sichtweiten von

wenigen Metern. Grün schimmerndes Wasser, grüne Pflanzen und

Herbstfarben dominieren. Und nun dies: Helligkeit, bunte

Farben, seltsame Formen, Weite. Die Sicht liegt bei 15 bis

20 Meter. Es ist, als ob man eine Tür aufreißt und anstelle

in das gewohnte, ein wenig melancholische Zimmer plötzlich

in einen kristallfunkelnden Saal blickt mit einem

rauschenden Maskenball. Und mein Blickfeld weitet sich zu

einer großen Wunderwelt.

Ich treibe

staunend an der Oberfläche. Heller Sand bedeckt in Ufernähe

den rasch abfallenden Grund. Hier und da stehen kleine

Korallenstöcke, um die sich bunte Fische tummeln. Schwämme

und viele langstachelige Seeigel sind - neben den Fischen -

die auffälligsten Bewohner. Weiter draußen reißt die

Bodenlinie jäh ab. Dahinter schimmert nur noch tiefblaues

Wasser.

Ich knicke

vornüber und strecke sekundenlang die Flossen in die Luft.

Deren nun nicht mehr vom Auftrieb kompensierte Masse drückt

mich ohne großes Geplätscher unter die Oberfläche. Ein

Armzug vollendet den Abtauchvorgang. Ich gleite hinab, muss

aber sogleich tüchtig mit den Flossen nachhelfen. Durch den

hohen Salzgehalt besitzt das Seewasser einen ungewohnt

starken Auftrieb.

Mich umfängt -

nein, keine Stille! Ein gut hörbares Knistern, Rauschen,

Knacken, Schurren und Prasseln erfüllt die ufernahe Zone:

die Töne des Wellenschlags, das Mahlen von Geröll und

Schaltierresten in den Brandungswirbeln und all die Laute

der Tierwelt wie Verständigungssignale und Fressgeräusche.

In etwa 4 Meter Tiefe ist vor allem durch Kompression des

Brustkorbes meine Verdrängung genügend geschrumpft: Ich

schwebe auf einen Korallenstock zu, mit ausgebreiteten Armen

und Beinen steuernd, ähnlich einem Fallschirmspringer. Ich

lande in etwa 6 Meter Tiefe im Sand neben einem

Korallenstock. Das prächtige meterhohe Gebilde besteht aus

mindestens drei verschiedenen Korallenarten und ist

dichtbewohnt. Fische schießen durch das Geäst. Röhrenwürmer

schwingen ihr feinen Tentakel. Ein Seeigel sucht nach

Nahrung. Alles ist fremdartig und von verwirrender Vielfalt.

Ich staune, bis mir der Atem ausgeht.

Einige rasche tiefe Atemzüge

stabilisieren

zwar den Gasstoffwechsel, aber nicht den emporgeschnellten

Puls. Der hat psychische Ursachen. Bloß wieder hinab.

Abermals tauche ich in den Ballsaal mit seinem

geheimnisvollen Gezischel. 3 - 5 - 8 Meter. Man merkt gar

nicht, wie flott es in die Tiefe geht. In unseren Binnenseen

wäre es nun bereits unheimlich: dunkel, kalt und der Grund

trostlos kahl. Jetzt sehe ich deutlich die Abbruchkante des

Meeresgrundes. Steil scheint der Boden ins Unermessliche

abzufallen. Das rechte Ohr schmerzt. Schwierigkeiten mit dem

Druckausgleich. Ich steige höher, bis das Stechen im Ohr

abklingt und schwimme zu einem anderen Block. Wie diese Welt

nur beschreiben? So die Klage wohl aller Neulinge in

tropischen Unterwasserlandschaften.

Einsetzender

Lufthunger mahnt zur Rückkehr. Widerstrebend verlasse ich

den Korallenstock. Noch besitzt er für mich die Ausstrahlung

jener abstrakten Malerei, die als „schön" empfunden wird,

ohne dass sich dieser Eindruck mit nachprüfbaren Fakten

belegen ließe. Auch biologische Details vermag ich noch

nicht zu unterscheiden, allenfalls grobe Einteilungen wie

Weichkorallen, Schwämme, Röhrenwürmer, Seeigel und Fische.

An der

Oberfläche noch nach Luft japsend, kann ich es kaum

erwarten, wieder im Meer zu versinken. Dabei ist die

Szenerie eher karg im Vergleich zu jenen Landschaften, die

auf dieser Reise noch zu durchmessen sind. Die Larven der

Korallenpolypen und Schwämme benötigen nämlich zur

Ansiedlung festen Untergrund. In der seichten sandigen Bucht

aber bieten sich wenige Kolonisationsmöglichkeiten, zumal

Stürme aufkeimendes Leben leicht wieder verschütten. Deshalb

stehen lediglich knie- bis gut mannshohe Korallenformationen

vereinzelt herum wie Büsche in der Wüste. Freilich genügt

Tropic-Greenhörner bereits gute Sicht, Wasser von etwa 26 °C

und eine bescheidene, aber noch nie geschaute Fauna, um in

Freudenstürme auszubrechen. Bereits wenige Jahre später

würde ich mich nur vage an das Geschaute erinnern - zu viele

andere reizvollere Bilder überfluteten die ersten Eindrücke.

Unvergessen aber bleibt das Gefühl tief empfundenen Glücks.

Nach einer

dreiviertel Stunde treibt mich einsetzendes Frösteln zurück

an das Ufer. Ich trenne mich mit dem Wissen, dass von nun an

die Zeit nicht schnell genug vergehen werde, bis ich mit dem

Tauchgerät und der Unterwasserkamera in diese Welt

zurückkehren kann.

(Aus:

Nur

tauchen, reisen, schreiben, Teil I)

|