156

Seiten mit über 120 Schwarz-Weiß-Abbildungen, 2. neu bearb. u. erw.

Aufl. / Edition 2014. Softcover mit farbigem Einband. ISBN

978-3-937522-47-0, gebundener Ladenpreis € 16,80

156

Seiten mit über 120 Schwarz-Weiß-Abbildungen, 2. neu bearb. u. erw.

Aufl. / Edition 2014. Softcover mit farbigem Einband. ISBN

978-3-937522-47-0, gebundener Ladenpreis € 16,80

Die Prosa-Ergänzung zu den Zeittafeln (Band I)

der Chronologie: eine neu gestaltete, bearbeitete und erweiterte

Sammlung von Berichten, in der auch alle Episoden aus dem Titel

Wege in die Tiefe

enthalten sind.

Infos zu Band I -

Infos zu Band II -

Infos zu Band IV

Leseproben:

Perlentaucher, das älteste Tauchergewerbe

-

Vorstoß ins Unmögliche

|

nach unten

Inhalt:

Über den Beginn ● Perlentaucher, das älteste

Tauchergewerbe ● Leonardo in Venedig ● Die ersten Tauchbooterfinder

● Die Ideen des Kriegsingenieurs Lorini ● Sir F. Bacons „Große

Erneuerung der Wissenschaften“ ● G. A. Borelli und seine

„Vorrichtung, welche dem Menschen stundenlanges Tauchen ermöglicht“

● Tauchende Nachen aus Holz ● Jügen Weiss, der erste deutsche

Tauchpionier ● Die Tauchmaschine des K. Klingert ● R. Fulton, Vater

der Nautilus ● Driebergs nickender und pfeifender Taucher ● Bauers

Bergung der Ludwig ● Die ersten Tauchmediziner: P. Bert und

J. S. Haldane ● Fahrstühle zum Meeresgrund ● Invasion der

Tauchfahrzeuge ● Vorstoß ins Unmögliche ● Hannes Keller ● Schwarzes

Gold aus grünem Wasser ● SOS aus Meerestiefen ● Roboter erobern die

Unterwasserwelt.

Bestellung per E-Mail Ihre

Anschrift bitte nicht vergessen!

Ihre

Anschrift bitte nicht vergessen!

Perlentaucher, das älteste Tauchergewerbe

So relativ jung das Tauchen als Sportart ist, so weit reichen seine Ursprünge doch in die Geschichte zurück. Wie bereits erwähnt, künden aus dem Dunkel der Vorzeit heute noch Überreste an Siedlungsplätzen davon, dass die Menschen, hauptsächlich noch Jäger und Sammler, auch schon getaucht haben müssen. Denn aus der ausgehenden Mittel- und der frühen Jungsteinzeit finden sich neben Austern auch solche Muschelarten, die eigentlich nur von Tauchern geborgen worden sein können.

nach oben

Ist der Magen zufrieden, begehrt das Herz auch andere Dinge, etwa Schmuck und prächtige Kleiderfarben (Purpur von den Purpurschnecke aus Phönizien). Deshalb hob auch Plinius der Ältere (23 - 79 v. Chr.) warnend den Finger: „Nicht genug, dass wir uns in Gefahr begeben, um die Nahrung zu beschaffen, wir tun es auch um der Kleidung willen; und die größte Freude haben wir daran, unsere Körper mit Schmuck bedeckt zu sehen, der unter Lebensgefahr beschafft wird.“ In erster Linie hat er dabei wohl an die Perlenfischerei gedacht; denn diese lässt sich über mehrere Jahrtausende zurückverfolgen: in Mesopotamien (Bismaya) entstanden schon vor 5000 Jahren Perlmutt-Einlegearbeiten, und in jener Zeit lässt sich in China schon ein regelrechter Perlenhandel nachweisen.

Blättern wir noch einmal in den Daten der „Illustrierten Chronologie“:

6000 v. Chr.

- Von den wohlhabenden Frauen aus Babylon wird erzählt, dass sie sich mit Perlen schmückten.

„Nackttaucher“ im 17. Jahrhundert |

4500 v. Chr.

- In den Siedlungsresten von Bismaya (Babylon) werden Einlegearbeiten aus Perlmutt gefunden. Aus der Art und Menge des verarbeiteten Perlmutts wird geschlossen, dass die Muscheln Taucher geborgen haben mussten.

3200 v. Chr.

- Im ägyptischen Theben werden Perlmuttschalen für Schnitzarbeiten verwendet.

2000 v. Chr.

- Wilde Stämme zahlen dem Chinesenkaiser Yu Tribut auch in Form von Fischen und Austernperlen.

- Auch aus ungefähr dieser Zeit stammt eine assyrische Inschrift, in der ein Kaufmann den Empfang eines Pakets von Perlen aus Bahrain bestätigt.

nach oben

550 v. Chr.

- Im Roten Meer und im Persischen Golf werden in größerem Umfang von Tauchern Perlen geborgen, und dieser Geschäftszweig breitet sich aus bis Indien und Ceylon.

300 v. Chr.

- Bei Isidor von Charax findet sich die Angabe, dass Perlentaucher manchmal bis in eine Tiefe von 20 orgyca (Klafter = 37 m) hinabtauchen.

268 v. Chr.

- In dem in Japan geschriebenen Gishi-Wajin-Den werden bereits um diese Zeit japanische Perlentaucherinnen, die Amas, erwähnt. Die Amas setzen diese Tradition bis heute fort.

934

- Der arabische Geograf und Reisefan Mas’údî, berichtet in seinem Buch „Medows of gold and mines of gems“ über Perlentaucher des Persischen Golfes und Roten Meeres: „Die Taucher leben von Fisch und Datteln und andere Nahrung dieser Art. Ihre Trommelfelle sind durchbohrt, um ihnen das Atmen zu ermöglichen, da, wenn sie tauchen, sie ihre Nasenlöcher mit einer aus Schildkrötenpanzer gefertigten Vorrichtung zuklemmen. Ihre Ohren sind mit ölgetränkter Baumwolle verschlossen und ein bisschen von dem Öl wird ins Wasser ausgepresst, wenn sie am Grund sind. Dies hellt die Dunkelheit auf wie eine Lampe“ (Latil, Rivoire 1956, S. 64). Die Schilderung ähnelt den Berichten Oppians (um 150). In einer gekürzten deutschen Übersetzung „Buch der Goldwäsche“ findet sich nur der Satz „Man taucht dort nach einer Art von Perlen, die nach der Insel Chârakî-Perlen genannt werden.“

Aus: „Von den Perlen und der Perlen-Mutter“, 1704 |

1331

- Der marokkanische Reisende Ibn-Batoutah berichtet, dass die Perlentaucher am Persischen Golf eine aus dem Panzer von Schildkröten gefertigte Taucherbrille und eine Nasenklammer verwenden.

1498

- Kolumbus entdeckt auf seiner dritten. Reise die „Perleninsel“ Cubagua in der Nähe Venezuelas. Die einheimischen Perlentaucher werden gnadenlos ausgebeutet, Kolumbus kehrt mit 40 kg Perlen zurück. Cubagua und die nahe liegende Insel Margarete sind 50 Jahre Quelle europäischer Perlensüchte.

nach oben

1505

- Ungefähr zu der Zeit, als die portugiesischen Eroberer auf Ceylon landen und die westlichen Küstengebiete und den Norden besetzen, sind auf der Insel in jeder Saison über 50 000 Menschen - Taucher, Seeleute, Hilfskräfte, Händler - in dem Geschäft mit Perlen engagiert. Um 1656 verdrängen Niederländer die Portugiesen und übernehmen auch das blühende Perlen- und Perlmuttgeschäft. Durch die Reiseberichte Taverniers und Percivals aus dem 18. Jh. werden Schilderungen aus dem Taucheralltag überliefert.

1606

- Aus Russland werden, von dem Historiker Ruben Orbeli gesammelt, erste Berichte über taucherische Aktivitäten bekannt. So heißt es beispielsweise in den Unterlagen des Spaso-Priluzkiy-Klosters Irinarh „Ich habe dem alten Mann Jakim Luzore neun Altyn gegeben für das Tauchen und die Behälter“ für Perlen.

1637

- In dem Buch von Malachias Geiger „Margaritologia“, gedruckt 1637 in München, werden die verschiedenen Methoden des Perlenfischens vorgestellt. Dazu gehört auch das Tauchen nach Perlen. Allerdings scheint Geiger weder persönliche Erfahrungen noch Ahnung von dem Metier gehabt zu haben.

1676

- Der französische Missionar Père Laba berichtet von einem Duell zwischen einem karibischen Perlentaucher und einem Hammerhai bei St. Kitts.

1700

- Die Tauchzeit von Perlentauchern hofft man noch im 17. und 18. Jh. durch eine schnorchelartige, ganz über den Kopf reichende Lederkappe zu verlängern, wie sie auch Sebisch und Salzmann in ihrer Dissertation über das Tauchen an der Universität Straßburg vorstellen.

nach oben

„Perlmuscheln schwimmen herdenweise“

Sieht man von den Süßwasserperlen ab, dann kann man diesen begehrten Schmuck in größerem Umfang nur vom Meeresgrund bergen. Deshalb begann die Geschichte des Tauchens wahrscheinlich mit dem Bergen von Perlmuscheln: das älteste Tauchergewerbe überhaupt. Wenn man von dem Bergen essbarer Meereslebewesen einmal absieht! Und bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde die Perlentaucherei von Freitauchern praktisch im selben Stil betrieben wie in den Anfängen.

Aber da dies in den fernen tropischen Meeren (Persischer Golf, vor Ceylon) statt fand, waren die Vorstellungen hierüber lange verschwommen. So schrieb der altgriechische Schriftsteller Aelianus in seinen „Tiergeschichten“: „Die Perlmuscheln schwimmen herdenweise und haben Führer wie die Bienen in ihrem Bau, die sogenannten Könige; und dieser soll, wie ich höre, an Gestalt und Form ausgezeichnet sein. Diesen zu fangen ist unter den Tauchern ein Wettstreit; denn wenn der Führer gefangen ist, fangen sie die ganze verwaiste und ihres Vorstandes beraubte Herde; denn sie verhält sich ganz still und rückt nicht weiter vor . . .“

Perlentaucher |

Eine besonders vergnüglich zu lesende Quelle ist auch das Naturkundebuch „Museum Museorum“ von Valentini, 1704 in Frankfurt verlegt, mit dem Kapitel „Von den Perlen und der Perlen-Mutter“:

„Wann nehmlich in den jenigen Ländern/ wo die Perlen wachsen/ und Costa de Pescaria genennet werden/ der Perlen-Fang ausgeschrieben worden/ kommen die Indianer sowohl als Mahometaner häuffig herbey/ und nachdem sie ein gewissen Tribut an die Holländer (welche sie mit 4 Kriegs-Schiffen in währendem PerlenFang vor den Corsaren und See-Räubern beschützen) bezahlet haben/ begeben sich ihrer etliche zusammen in die kleinen Schiffe oder Nachen/ woraus sich einer in die See tauchet/ und die Muscheln aufsuchet. Diesem Taucher nun wird erstlich ein starckes Seil um die Brust gebunden/ woraufoben ein ausgehöhlter Stein ist/ welcher im Nachen bleibet. Unten an den Füssen ist noch ein anderer schwehrer Stein, woran das Seil/ wormit der Taucher hinunter gelassen wird/ welcher mit ledernen Handschuh versehen ist/damit er nicht von den scharffen Muscheln (welche allda in grosser Menge/ und wie Berge auffeinander liegen/ und leicht geschöpfft werden) verletzet werde. Wann er nun mit den Muscheln das Netzlein (welches oben mit einem eisernen Ring von einander gesperret) gefüllet/ und nöthig hat Athem zu hohlen/ gibt er mit dem Seil seinen Cameraden ein Zeichen/ welche ihn geschwind in die Höhe ziehen/ da ihm dann/ wegen ausbleibender Respiration, offt das Blut aus Nasen und Ohren dringen soll/ und also diesen armen Leuten beschwerlich genug seyn muß . . .

Sobald nun diese Perlen-Fischer eine Quantität Muscheln beysammen haben/ pflegen diejenigen/ so arm und Geld-bedürftig sind/ dieselbige gleich zu verkauffen: die andern aber warten so lang/ bis die Perlen-Fischerey sich gäntzlich geendiget hat/ machen auch die Muscheln nicht auff/ damit sie die Perlen nicht verletzen/ sondern lassen sie liegen/ biß sie von sich selbsten auffspringen: wiewohlen solche öffters gelb davon werden. Solche Perlen aber werden nachmahlen in Sicilien/ Holland und anderstwo mit einem Instrument durchbohret/ und in Europa nach dem Carat verkaufft . . .“

nach unten

nach oben

home

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Vorstoß ins Unmögliche

Captain G. F. Bond, Berater für medizinische Probleme des Tieftauchens in der U.S. Navy und ehemaliger Chef des Marine-Forschungsprogramms „Man-in-the-sea“, stellte um 1957 dreißig renommierten Physiologen die Frage, ob ihrer Meinung nach ein Leben unter einem Druck von mehreren Dutzend bar möglich sei (das entspräche beispielsweise Tauchtiefen um 350 Meter). Fünfundzwanzig der angesprochenen Experten verneinten: Unmöglich!

In jenen Jahren hielt man Tauchtiefen um 200 Meter für das äußerste und einen tieferen Abstieg als sicheren Weg ins jenseits. 200 Meter! Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass bereits im Dezember 1937 der junge Ingenieur Max Gene Nohl, Heliox atmend, im Michigansee in 126 Meter Tiefe tauchte. 1945 stieg der Schwede Arne Zetterström mit einem Wasserstoff-Sauerstoff-Gasgemisch auf 160 Meter ab. 1948 bezwang der englische Taucher Bollard mit Heliox zwei Meter mehr, also 162 Meter. Abermals zehn Jahre später stieß ein Taucher der Royal Navy auf eine Tiefe von 184 Meter vor!

Einer von G. Nohls Tauchversuchen |

Seit etwa 1925, also über 30 Jahre lang, hatten Privatleute, kleinste Unternehmen und Marineforschungsstellen herumexperimentiert, um sich gegen die 200-Meter-Grenze vorzutasten. Neue Impulse gingen von dem jungen Schweizer Mathematiker Hannes Keller aus, der in Zusammenarbeit mit Dr. Bühlmann, einem bekannten Fachmann für Physiologie der Lunge und des Blutkreislaufs, die Tieftauchforschung vorantrieb. 1960 erreichte er eine simulierte Tiefe von 250 Metern und 1961 eine von 300 Metern. Simuliert deshalb, weil diese „Tauchgänge“, wie fast alle weiteren Tieftauchversuche, in einer Druckkammer stattfanden (Druckkammern erlauben ein bequemes und sicheres Arbeiten bei solchen Experimenten; beispielsweise durch bessere und leichtere Überwachungsmöglichkeiten). Der Tauchversuch Kellers auf 300 Meter am 3. Dezember 1962 im Pazifik vor Süd-Kalifornien endete mit zwei tödlichen Unfällen. Einer davon hatte allerdings nichts mit Kellers neuer Tieftauchtechnologie zu tun. Danach wurde es stiller um Keller. Auch er war schließlich mit seinem Tauchverfahren in eine Sackgasse geraten.

Tiefenbarrieren

Der allseitig wirkende Druck des Wassers schadet zunächst dem Menschen als „flüssigkeitsgefülltem und deshalb praktisch inkompressiblen Zellverband in diesen Tiefen noch nicht. Lediglich die gasgefüllten Körperhöhlen wie Atemwege, Mittelohr und Nasennebenhöhlen bedürfen einer „inneren Stütze", eines Gegendrucks. Sonst entstünden schwerwiegende Schäden durch die Druckdifferenzen zwischen diesen Körperhöhlen und dem vom Wasserdruck belasteten Organismus (sogenannte Barotraumen). Die Lösung des Problems ist bestechend einfach: der Taucher atmet ein Gasgemisch, wie etwa Luft, dessen Druck genau dem des Wassers entspricht. So steht dann z. B. in der Lunge der Druck des Atemgases dem äußeren Druck des Wassers gegenüber, Druck und Gegendruck heben sich auf, der Taucher kann frei atmen. Diese logische Lösung entpuppt sich allerdings als trojanisches Pferd: Dekompressionskrankheit, Inertgasnarkose, Sauerstoffvergiftung, Ventilationsschwierigkeiten sind nur einige ihrer wichtigsten Folgeerscheinungen.

nach oben

Dekompressionskrankheit

Sie ist eines der ältesten Leiden der Taucher. Der französische Physiologe Paul Bert (1833-1886) erkannte als erster bei Überdruck- und Unterdruck-Experimenten ihre Ursache. Danach bewirkt beim Tauchen der erhöhte Stickstoff-Teildruck der komprimierten Atemluft, dass Stickstoff vermehrt in Blut und Geweben in Lösung geht. Beim Auftauchen kann er in Bläschen ausperlen, die u. a. Blutgefäße und Nervenstränge blockieren oder Gewebe zerstören. Der englische Physiologe John Haldane (1860-1956) griff die Erkenntnisse von Bert auf. Seinen Forschungen ist es zu verdanken, dass ab 1907 das stufenweise Austauchen eingeführt wurde. Diese bis heute angewendete Form der Dekompression hat in der Folge unzählige Taucher vor Siechtum und Tod bewahrt. Mehr über diese beiden Forscher in den beiden Wissenschaftlerporträts dieser Publikation.

Inertgasnarkose

Zurückkehrende Taucher berichten immer wieder, schon bei 40 Meter, garantiert aber jenseits der 60-Meter-Grenze habe sich ihrer ein rauschartiger Zustand bemächtigt, der wie ein Alkoholrausch ihr Urteils- und Handlungsvermögen beeinträchtigte. Die Taucher unternahmen lebensgefährliche, unsinnige Wagnisse und verloren bei noch größeren Tiefen völlig die Selbstkontrolle. Erst Ende der sechziger Jahre gelang es den Tauchmedizinern, die Ursache weit gehend zu klären. Bei dem auch als Tiefenrausch bezeichneten Phänomen handelt es sich wahrscheinlich um die physikalische Wirkung von Inertgasen auf Teile des Nervensystems: d. h., die Moleküle des Inertgases stören die Weiterleitung von Reizen innerhalb des Nervensystems. Beim Helium allerdings hat man noch keinerlei Anzeichen der Inertgasnarkose feststellen können. Helium-Sauerstoff-Gasgemische (Heliox) wurden bereits um 1925 in den USA in Druckkammerversuchen erprobt. Heute ist Heliox für die Taucherei in Tiefen ab 60 Meter unentbehrlich.

Sauerstoffvergiftung

Sauerstoff spielt in Bezug auf Blasenbildung bei der Dekompression keine Rolle, er wird rasch „verstoffwechselt“. Warum dann nicht nur Sauerstoff, wenn die Inertgase ohnehin nicht an der Atmung beteiligt sind? Leider kann der menschliche Organismus Schwankungen des Sauerstoffgehalts nur in geringen Bereichen tolerieren. Auf zu wenig Sauerstoff reagiert er mit Schwächeanfällen, Übelkeit (Höhenkrankheit) und Ohnmacht bis hin zum Tod durch Ersticken. Zuviel Sauerstoff dagegen bewirkt eine Sauerstoffvergiftung, die bei 1,6 bar Teildruck rasch zu Krämpfen, Ohnmacht und dem Tod oder bei nicht so starker Konzentration (0,6 bis 1 bar), aber langfristiger Einwirkung, zu Lungenschäden führt, die ebenfalls mit dem Tode enden können. Die Ursachen der Sauerstoffvergiftung sind vielfältig und immer noch nicht völlig geklärt. Krampfanfälle beispielsweise entstehen wahrscheinlich durch biochemische Einflüsse des Sauerstoffs auf die Gehirnzellen. Man versucht deshalb, den normalen atmosphärischen Sauerstoffteildruck von etwa 0,21 bar auch beim Tauchen mit synthetischen Gasmischungen beizubehalten. Nur für Abstiege in sehr große Tiefen muß man ihn geringfügig erhöhen (z. B. bei 488m auf 0,25 bar). Das bedeutet, dass eigentlich jede Tiefe eine andere Atemgaszusammensetzung verlangt.

nach oben

Ventilationsstörungen

Bei einem Tieftauchversuch zeigte sich jenseits der 450-MeterGrenze eine echte Barriere des Tauchens mit Heliox-Gasgemischen: die Taucher schliefen schlecht und wachten schon nach kurzer Zeit mit Erstickungsgefühlen auf, die jedoch nach kräftigem Durchatmen schwanden. Das Atemgas ist in diesen Tiefen ja wesentlich „zäher", dichter und schwerer als an der Oberfläche. Es wog bei dem Experiment in 610 Metern etwa 10,5 Gramm je Liter. Die menschlichen Lungen sind jedoch nur die 1,3 Gramm der Luft unter normalem Druck gewöhnt. Die Atmung erfordert folglich in der Tiefe größere Anstrengungen. Im Schlaf wird sie bekanntlich flacher und reicht dann nicht mehr aus, den notwendigen Gasaustausch in der Lunge aufrechtzuerhalten.

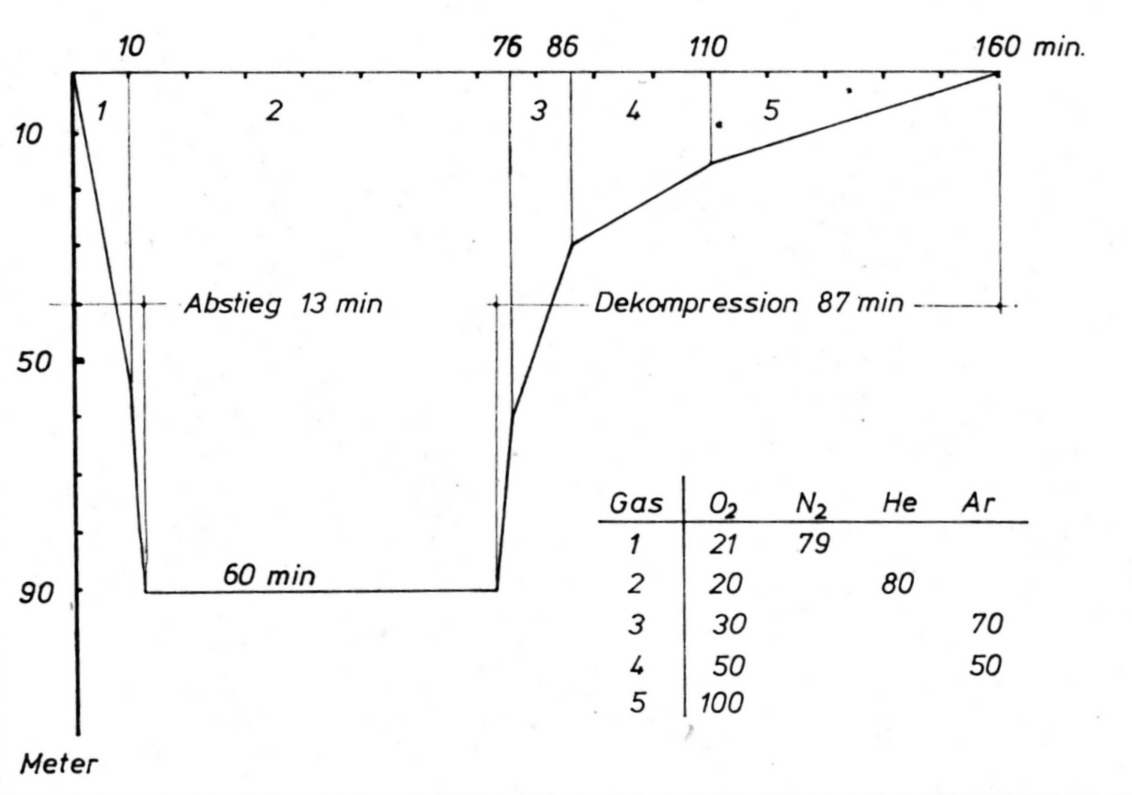

Tauchen a la Keller/Bühlmann

Die Dekompression ist zum Leidwesen der Taucher, besonders der Tieftauchspezialisten, eine oft langwierige und auf jeden Fall unökonomische Angelegenheit. Ein Tauchgang von 60 Minuten in 90 Meter Tiefe fordert bei Luftatmung eine Austauchzeit von 450 Minuten. Der Taucher würde also bei einer Gesamttauchzeit von fast neun Stunden nur eine Stunde effektiv arbeiten können! Der Ersatz des Stickstoffs durch Helium ändert an dem Problem nur wenig. Keller und Bühlmann versuchten sich anders zu helfen.

Hannes Keller

|

Man wusste, dass die Ausscheidung des unter Druck in Blut und Geweben gelösten Inertgases nicht von der Tauchtiefe, sondern vor allem von der Druckdifferenz zwischen dem gelösten und dem in den Lungen befindlichen Inertgas abhing. Wenn man nun Sauerstoff-Stickstoff atmen ließe, in größerer Tiefe auf Sauerstoff-Helium umschaltete, dann wäre in den Atemwegen der Stickstoffteildruck praktisch gleich Null. Der bereits gelöste Stickstoff könnte aus Blut und Geweben diffundieren und ausgeschieden werden, obgleich der Taucher noch tiefer absteigt. Ebenso beim Aufstieg: Schaltete man von Sauerstoff-Helium auf Sauerstoff-Argon um, entstünde ebenfalls ein sehr großes Druckgefälle, da wiederum auf der Lungenseite der Heliumteildruck fast gleich Null wäre. Durch genau berechnete und aufeinander abgestimmte Gasmischungen, Umschaltzeitpunkte und Tauchzeiten lassen sich so die Dekompressionszeiten wesentlich verkürzen. Das Bild zeigt den „Fahrplan“ eines derartigen Tauchganges. Eine Stunde Arbeit in 90 Meter Tiefe, rund anderthalb Stunden Ab- und Auftauchzeit, das wäre bei kurzfristigen Unterwasserarbeiten noch vertretbar! Aber einmal birgt die praktische Anwendung erhebliche Unsicherheitsfaktoren und Schwierigkeiten in der organisatorischen, technischen und medizinischen Sicherstellung, zum anderen wird bei großen Tiefen auch hier die Dekompressionszeit zu lang. Ein Tauchgang in 300 Meter Tiefe bei einer Aufenthaltszeit am Grund von fünf Minuten erfordert bereits eine Dekompressionszeit von viereinhalb Stunden! Überdies kam eine neue Tauchmethodik heraus, die sich weit besser für Tieftaucheinsätze eignete, das Sättigungstauchen.

nach oben

Tauchprofil-Schaubild eines Abstiegs nach der Kellerschen Gaswechselmethodik

|

Sättigungstauchen

George F. Bond |

Die Konzeption des Sättigungstauchens wurde ab 1957 von G. F. Bond, ab 1958 in Zusammenarbeit mit zwei anderen Experten (Mazzone, Workmann) und der U. S. Navy entwickelt. Auch J.-Y. Cousteau und die OFRS (Office Française de Recherches

Sous-Marines) und der amerikanische Erfinder E. A. Link griffen die Anregungen Bonds auf. Bond begann 1957 mit Tierversuchen. Im September 1962 erfolgte das erste Experiment im Meer durch E. A. Link mit dem belgischen Taucher R. Stenuit in 60 Meter Tiefe. Wenige Tage später folgte Cousteau mit PRECONTINENT I in neun Metern, das erste Freiwasserexperiment der amerikanischen Marine lief als SEALAB I 1964 in einer Tiefe von rund 60 Metern über die Bühne.

Beim Sättigungstauchen bleibt der Taucher während des gesamten Einsatzes unter Druck. Er isst, ruht oder schläft in Forschungsdruckkammern, in den Deckdruckkammern der Tieftauchsysteme oder in Unterwasserstationen. In einer Heliox-Atmosphäre ist nach 24 bis 36 Stunden der Organismus des Tauchers mit dem Inertgas gesättigt. Mehr „geht nicht rein“, gleichgültig wie lange der Mann noch unter Wasser bleibt. Folglich wird die anschließend notwendige Dekompression immer gleich lang sein, mag der Taucher einen Tag oder auch einen Monat unter jenem Druck gelebt haben. Logischerweise muss das Verhältnis zwischen nutzbarer Tauchzeit und Tauchzeit plus Dekompressionszeit mit zunehmender Tauchzeit immer günstiger werden. Dieses Verfahren erst ermöglicht den rationellen Tauchereinsatz bei langfristigen UW-Arbeiten in Tiefen ab 36 bis 45 Meter. Es ist aus der Praxis vor allem der Taucherdienste für die Offshore-Erdöl- und Erdgasindustrie nicht mehr wegzudenken. Mit wachsendem Bedürfnis dieser Industrie und dem Konzept des Sättigungstauchens wurde der Vorstoß in die Tiefe weiter vorangetrieben.

nach oben

Große Taucherfirmen warben um die bekanntesten Tieftauchforscher. Auch die Royal Navy nahm 1963 die Tieftauchversuche wieder auf. P. Bennet aus dem britischen Royal Navy Physiological Laboratory und X. Fructus, wissenschaftlicher Leiter der medizinischen Forschungsabteilung der COMEX, galten damals als die erfolgreichsten Tieftauchforscher der westlichen Länder. In der damaligen Sowjetunion war es u. a. Prof. G. Salzmann, Leiter des Laboratoriums für angewandte Physiologie im Institut für Evolutionsphysiologie Sättigungstauchen und Biochemie der sowjetischen Akademie der Wissenschaften, der sich besondere Verdienste um die Tieftauchforschung erwarb.

Helium-Zittern

Beim Überschreiten der 200-Meter-Grenze traten weitere Probleme auf. Im Physiological Laboratory der britischen Royal Navy wurden 1965 Taucher auf 185 und 245 Meter „gedrückt“, man setzte sie also in einem Druckkammerkomplex unter den dieser Wassertiefe entsprechenden Druck. Während der ersten zwei Stunden trat zur Überraschung der Forscher ein merkwürdiges Phänomen auf: Hände und Arme der Taucher begannen zu zittern. Begleiterscheinungen waren Übelkeit, Schwindelgefühl, Schwierigkeiten in der Bewegungskoordination, Apathie und Schläfrigkeit. Auch ein französisch-amerikanischer Versuch der COMEX, 1968 in Marseille in 360 Meter Tiefe zu tauchen, musste deshalb nach vier Minuten abgebrochen werden. Man sprach zunächst vom „Helium-Zittern“. Neue Tieftauchversuche wurden gestartet. Die Tauchphysiologen beobachteten dieses Phänomen nun auch in 100 Meter Tiefe, wenn nur die Kompression schnell genug erfolgte. Damit hatte man den Ansatzpunkt: Kompression! Heute weiß man, dass dieses Hochdruck-Übererregbarkeits- oder Hochdruck-Nervensyndrom (HPNS) mit dem Helium nichts zu tun hat. Ursache sind lediglich die Auswirkungen der mechanischen Kompression durch den Druck auf den Organismus des Tauchers. A. Bühlmann meinte (1970), dass auch die Stresssituation bei solchen Experimenten, ausgelöst durch Unsicherheit, Spannung, akustische und Wärmebelästigungen bei der Kompression in Verbindung mit einer möglichen Hyperventilation zum Auftreten des HPNS beiträgt.

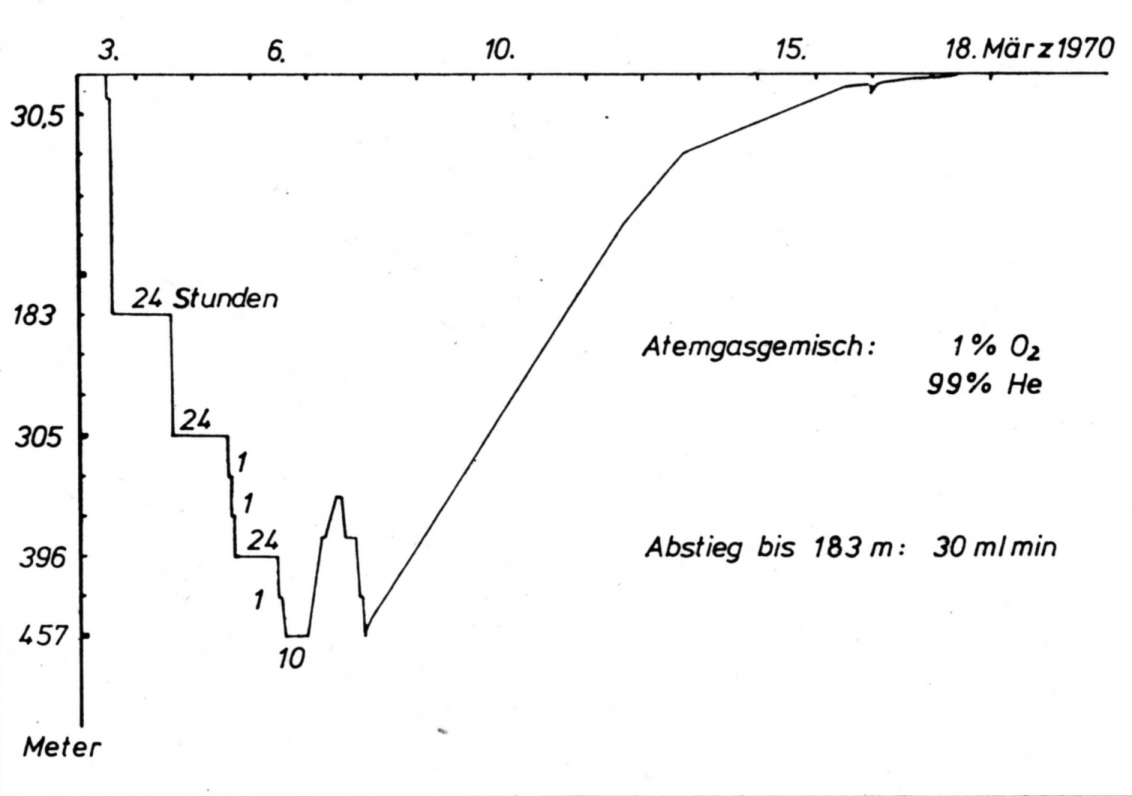

Tauchprofil-Schaubild eines Tieftauchversuchs des Royal Navy Physiological Laboratory |

Im März 1970 lief im Physiological Laboratory abermals ein Experiment u. a. zur Erforschung des HPNS. Simulierte Tauchtiefe: 457 Meter. Nach der Auswertung des Versuchs meinte P. Bennet: „Von allen diesen Ergebnissen ist das wichtigste, dass das Hochdruck-Nervensyndrom eine Grenze für das Tieftauchen mit Helium ist, die aber überwunden werden kann ... Der Druck muß langsam erhöht werden, und in den Zwischenstufen sind wenigstens 24 Stunden Haltezeit vorzusehen, um für die Änderung der elektrischen Gehirnaktivität - z. B. des Auftretens von Theta-Wellen - notwendige Zeit von 20 Stunden zur Verfügung zu haben, um sie wieder zu normalisieren.

nach oben

Inzwischen war man noch einen Schritt weiter gekommen, denn Wartestufen sind unproduktive Ausfallzeiten, die man nach Möglichkeit zu vermeiden sucht. Bei der Analyse verschiedener Tauchexperimente und entsprechenden Versuchen fanden die Tauchexperten, dass ein leichter narkotischer Zustand das Auftreten des HPNS unterdrückt. Ein solcher Zustand ist beispielsweise das Anfangsstadium einer Inertgasnarkose. Deshalb begannen die Experten mit einem sogenannten Trimix zu proben. Trimix - die neue Geheimwaffe im Kampf um möglichst produktive Abstiegs- und Dekompressionszeiten - ist ein Gasgemisch aus Sauerstoff, Helium und geringen Stickstoffanteilen. Man lässt durch die Stickstoffbeigabe mit Absicht einen leichten Tiefenrausch auftreten (freilich nur in der sicheren Druck- oder Taucherkammer), treibt also gewissermaßen den Teufel mit dem Beelzebub aus.

Die „Testtaucher“ Chemin und

Reuillier |

Immer tiefer

Mai 1972: "Physalie IV". Hinter P. Chemin und R. Gauret, zwei französischen Tauchern der COMEX, schließen sich die Luken des Hochdruck-Tauchsimulators. Unter lautstarkem Zischen strömt das Druckgas in die Kammer, langsam steigen die Nadeln der Manometer. Besonders jenseits des 300-Meter-Bereichs wird der Druck nur sehr vorsichtig erhöht. Fructus vermutet, dass vor allem die Nervenzellen stets mit Helium gesättigt sein müssen. Druckunterschiede zwischen den Zellwänden könnten das Nervensyndrom erklären, das von nun an auf die Taucher lauert. Fast 14 Tage dauert der Abstieg. Die Innentemperatur liegt bei 31 bis 32 Grad Celsius, die Gasfeuchtigkeit bei 35 bis 40 Prozent. Das ist nicht zu warm für die Taucher, denn Helium ist ein sehr guter Wärmeleiter. Jenseits von 450 Metern zeigt sich eine wirkliche Grenze des Tieftauchens mit HelioxGasmischungen: Ventilationsstörungen! Davon war bereits die Rede. Chemin und Gauret erreichen die Maximaltiefe nur, indem sie 18 Stunden lang für die letzten 20 Meter auf den Schlaf verzichten. In 595 Meter „Tiefe“ leisten sie auf dem Fahrrad-Ergometer für drei Minuten 130 Watt Arbeit. Abermals wird der Druck erhöht. Dann verharren die schlanken Nadeln der Messinstrumente bei rund 61 bar, eine „Traumgrenze“ ist erreicht. Doch das EEG zeigt eine bedenkliche Veränderung der Hirnströme. Fructus weiß, was sie bedeuten: Krampfzustände, konvulsivische Zuckungen bis hin zum Zusammenbruch. Der ursprüngliche Plan wird geändert. Nach 80 Minuten Aufenthalt beginnt die fast 10 Tage dauernde Dekompression.

Diese 610 Meter gelten in den westlichen Ländern als Rekord im simulierten Tieftauchen. In der Sowjetunion stößt man

vielleicht schon in wesentlich größere Tiefen vor. 1972 erschien in der „Prawda“ eine Reportage von Bord eines „Spezial-U-Bootes“ mit einem eingebauten Druckkammerkomplex, in dem vier Aquanauten zwei Wochen lebten. In dem Artikel hieß es: „Diese Ausfahrt wird in die Geschichte der Erforschung und Erschließung der Tiefen des Ozeans eingehen ... Sie sind dann die ersten Menschen auf unserer Erde, die mehrere Stunden hintereinander im freien Wasser in einer Tiefe arbeiteten, die durch eine dreistellige Zahl markiert ist.“ Und G. F. Bond berichtet über simulierte Abstiege sowjetischer Taucher bis auf 920 Meter Tiefe ebenfalls bereits im Jahre 1972.

Es geht also in noch größere Tiefen hinab. Möglicherweise ersetzt man Helium durch den wesentlich leichteren Wasserstoff, um nicht auf mechanische Atemhilfen zurückgreifen zu müssen. Doch um Wasserstoff hatte man bisher einen großen Bogen geschlagen, da er in Verbindung mit über vier Prozent Sauerstoff das hochexplosive Knallgas bildet. Der schwedische Ingenieur A. Zetterström ist aber schon 1945 mit einem Sauerstoff-Wasserstoff-Gasgemisch bis in 160 Meter Tiefe getaucht. Der tödliche Ausgang des Experiments lag an der Unachtsamkeit eines Helfers und nicht am Wasserstoff.

Mit Tiefen um 500 Meter könnten fast alle Schelfmeere der Erde bewirtschaftet werden. Deshalb bemühten sich die Tieftauchunternehmen, vorerst diese Bereiche sicher zu beherrschen. Die COMEX und die staatliche französische Institution zur Nutzung mariner Ressourcen CNEXO unternahmen entsprechende Bemühungen, beispielsweise mit dem Experiment „Sagittaire II“. Bei diesem Versuch lebten im Sommer 1972 zwei „Aquanauten“ 100 Stunden in 500 Meter Tiefe (Abstieg stufenlos in 49 Stunden). Die beiden Männer führten dabei bedeutende körperliche Arbeiten aus. In Frankreich meint man nach „Sagittaire II“, dass die neuen Kompressionstechniken und Kontrollmöglichkeiten der Umweltparameter ausgesuchten und trainierten UW-Spezialisten die Möglichkeit gewähren, in 400 Meter Tiefe effektive Unterwasserarbeiten zu leisten. Ein Jahr später schloss die COMEX bereits Kontrakte für kommerzielle Taucherarbeiten bis in 300 Meter Wassertiefe ab. Der Vorstoß in große Tiefen war Mitte der siebziger Jahre also nicht mehr „unmöglich“. . .

nach oben | home |

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Für

Bestellungen per E-Mail